2025年10月1日

こども学科 川谷 和子先生 推薦

「子どもへのまなざし」「続・こどもへのまなざし」「完・子どもへのまなざし」

佐々木 正美著

この書籍は、全3巻シリーズになっており、すべて同じタイトルで書かれています。

児童精神科医である佐々木正美さんは、「まなざし」という言葉を通して、子どもに向ける思いやり、やさしさ、あたたかさなどを3巻すべてにちりばめています。もちろん、子どもだけでなく、著者が長年にわたって関わり続けた保護者や保育者にも、「まなざし」は注がれています。この本を見た時、あら!と気づく人もいるでしょう。そうです。「ぐりとぐら」の挿絵を描かれている山脇さんが、著者の語りかけに添った挿絵を描いています。

第1巻は、乳幼児期の大切さ、子どももおとなも繋がりを持つ大切さについて書かれています。授業で「基本的信頼関係」の大切さを学んでいると思います。子どもが身近な人を信頼し、周囲に目を向け、愛おしい気持ちをもつことが土台となり、様々な力をつけていくことができるということです。

「しつけ」については、伝えたいことを丁寧に何度もくり返して伝え、できるようになるのは子どものタイミングに任せて待つということ。そうすることで、子どもは人を信頼することを覚え、自律心のある子どもに育つというところです。丁寧に寄り添いながら、子どもを信じて待つおとなの姿勢は大切ですね。

第2巻は、育児の不安や悩みなど、読者からの質問にやさしく答えています。保育を学ぶ人にも参考になるところがたくさんあります。

第3巻は、障がいのある子どももふくめ、みんなが共に生きていく社会をめざしていく大切さが述べられています。

最後に、本の分厚さに驚くかもしれません。最初から通して読もうと思わなくても大丈夫です。まず、目次を見て自分が関心を持ったところから読み始めてください。一つ一つのタイトルに、著者が語りかけるように、子どもとどう向き合っていくか、軽やかにやさしく述べています。どうぞ、手に取って時間をかけて楽しんでください。

こども学科 川谷 和子

2024年12月17日

こども学科 松坂 仁美先生 推薦

この本の作者の汐見稔幸氏は、2017年告示の保育指針や要領の改訂に中心として関わり、新しい幼児教育を作り上げようとされている方です。難しい要領や指針について、改訂の理由や内容をやさしい言葉で表現し、さらに具体的なイラストが使用されているので、分かり易く、理解できることでしょう。

昨今の子どもたちを取り巻く社会や世界の情勢が急速なスピードで変化しています。本書のタイトルに「子どもたちの未来を話しませんか」とあるように、この情勢の変化に対応できる子どもの育ちが必要なのではないかという点から、汐見氏は考え、その思いをまるで話をしているような文章で読み手に伝えようとされています。

情勢の変化に対応できる子どもの育ちとして、必要な非認知的能力についても、具体的に説明されています。これまでの教育は認知能力中心のものでした。認知能力は知識を覚えていくことが中心で、知能テスト(IQ)で評価されるものです。非認知能力は、試行錯誤の過程(あきらめずやり遂げること—忍耐力)や友達と協力する過程(人と上手にコミュニケーションする力―社会性)、そしてその過程で、失敗しても、やり直せばきっとできる(気持ちをコントロールする力—自信・楽観性)といった要素があり、この点について、具体例をあげて解説されています。

そして、現在の保育・教育現場における保育者の非認知能力の育ちを阻害する行動について、イラストを使った具体的事例が載っています。

さらに、保育者や養育者(親)に求められている乳幼児との関わりについては、大人は愛情と楽天性をもって、子どものいたずらや失敗を笑って、受容する必要性が示されています。

いつか保育者やまた母親や父親になるであろう皆さんに、是非読んでいただきたい本です。

こども学科 松坂 仁美

2024年5月23日

こども学科 中塚 志麻先生 推薦

顔ニモマケズ~どんな「見た目」でも幸せになれることを証明した9人の物語~

〈紹介文〉

この本は、テレビでもドラマ化された「夢をかなえるゾウ」で有名な水野敬也氏の本です。この本のサブタイトルには、「どんな見た目でも幸せになれることを証明した9人の物語」と書かれています。そして、表紙裏には、みなさんの心が温かくなる素敵な言葉が書かれています(今は内緒)。

水野氏は、本の書き出しに部分に「あなたは、『自分の外見がもっと美しかったらいいのに』と思ったことはありませんか?」と私達に問いかけています。これは水野氏自身が「醜形恐怖」(他人から見ても大きな問題ではないのに、自分の顔や体について「醜い」「ひどく歪んでいる」「化け物のようだ」と思い込んでしまう精神的な病気)に悩まされて、この問題を解決する方法を探していたところから始まります。

「外見やのこだわりや劣等感は人生の幸福度を大きく左右する問題。この問題を解決するには、どうすればよいのか!!」という彼のビッグクエスチョンに対して、9人の方々の生き方がインタビュー形式で収録されています。口唇口蓋裂・全身型円形脱毛症・アルビノ・リンパ管腫等、色々な病気や障害をもった人々が、個々にどのように困難に立ち向かっているのか、またそのプロセスの中でどのように成長していくのかが、具体的な話で展開されます。この9人の方々の言葉は、悩みをもって現代を生きるすべての方々の心の中に浸み込んでいく力のある言葉だと思います。

ぜひとも、読んでいただきたい1冊です。

こども学科 中塚 志麻

2024年1月15日

こども学科 岩本 健一先生 推薦

〈紹介文〉

さかなクンが一躍脚光を浴び世の中に知られるようになったのは、テレビ東京の 番組TVチャンピオンの「全国魚通選手権」である。全国から集まった魚に詳しい人達、水産試験場の先生などで優勝を競うというコンセプトである。

1993年、高校2年生での初めての出場は準優勝で終わった。決勝の問題は、具のないスープを飲んで、使われている7種類の魚介類の名前をすべて答えるという、超難問だった。優勝できなかったさかなクンは本当に悔しそうだった(YouTubeで見られます)。これをバネに、次の年から毎年優勝して5連覇を達成する。その後、テレビに出演するようになる・・・。

小学校の時は、ランドセルに何冊もの魚の図鑑を入れて、休み時間ずっと魚の絵を描いていた。でも母は、決して叱らなかった。魚を飼う水槽が、部屋に10台も置くようになり、畳が腐り床が沈んでも、母はさらに水槽を買ってくれる人だった。「母のおかげで、自分はこれまでずっと、お魚に夢中になってこれました。」とさかなクンは言う。そうだとも思うが、母はさかなクンの一途に夢中になる能力を感じ取って、その可能性の先にあるものを見たかったのだとも思う。中学生の時は、怖いヤンキーたちに絡まれたけれど、そのヤンキーたちに釣りを教えて、一日仲良く釣りをしていたという。

さかなクンは魚に対してだけど、私たちも、何かに対して一途に夢中になることは、きっとその一途さゆえに、周りの人に助けてもらえたり、仲良くなってもらえたりするのだと、気づかされた。私も、一生をかけて夢中になれるものを見つけてみたいと思う。「途中でスーッと気持ちが冷めてしまうことがあっても、夢中になって一つのことに打ち込んだという経験は決してムダにはならない」と、さかなクンは言う。

今からでも遅くない、何かに打ち込んでみようと思わされた一冊であった。

こども学科 岩本 健一

2023年6月20日

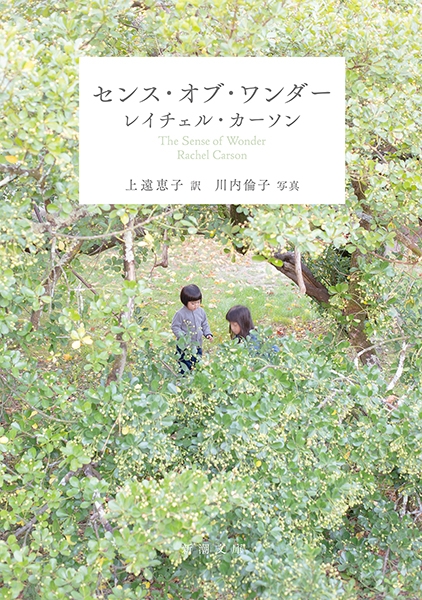

こども学科 山岡 伊公子先生 推薦 「センス・オブ・ワンダー」

「センス・オブ・ワンダー」 レイチェル・カーソン著 上遠恵子訳 川内倫子写真

〈紹介文〉

作者レイチェル・カーソン(1907-1964)はアメリカのベストセラー作家であり、海洋生物学者でもある。作家としては「潮風の下で」「海辺」など美しい詩情豊かな文章が今でも多くの人々に愛されている。海洋学者としては海洋生物研究所などで研究を続け、漁業水産局に就職し政府刊行物の編集に従事する。のちに魚類・野生生物局に移り野生生物とその保護に関する情報収集を行う中で、科学と文学の融合が生まれたという。環境汚染と破壊の実態を世に先駆けて告発し、発表当時大きな反響を呼んだのは「沈黙の春」という著書であった。これは、世界中で、農薬の使用を制限する法律の制定を促し、地球環境への人々の発想を大きく変えるきっかけとなり、今も読まれ続けているロングセラーである。レイチェル・カーソンの先見の明は、現在もさらに深刻になっている様々な環境問題が証明している。

そんな彼女の最後の著書「センス・オブ・ワンダー」には、日頃から考えていた自然への深い思いがすべて述べられている。生命の輝きそのものである地球の美しさや素晴らしさを余すところなく伝える中で、自然と関わる幼い子どもたちの豊かな感性の育ちに未来を期待して残されたメッセージと言ってもよいのではないだろうか。

そしてこの「センス・オブ・ワンダー」には、幼児教育、保育者養成に携わる私の心に深く突き刺さる一節がある。 「子どもたちが出会う事実の一つ一つが、やがて知識や知恵を生み出す種だとしたら、さまざまな情緒や豊かな感受性は、この種子をはぐくむ肥沃な土壌です。幼い子ども時代はこの土壌を耕す時です。」

この豊かな地球の自然が子どもたちの豊かな感性をはぐくむ上でどんな素晴らしい先生なのか思い知らされるとともに、美しい地球を未来にも残せるよう、身近なことから子どもたちとできることは何か深く考えさせられる珠玉の一冊である。

こども学科 山岡 伊公子