こども学科 松坂 仁美先生 推薦

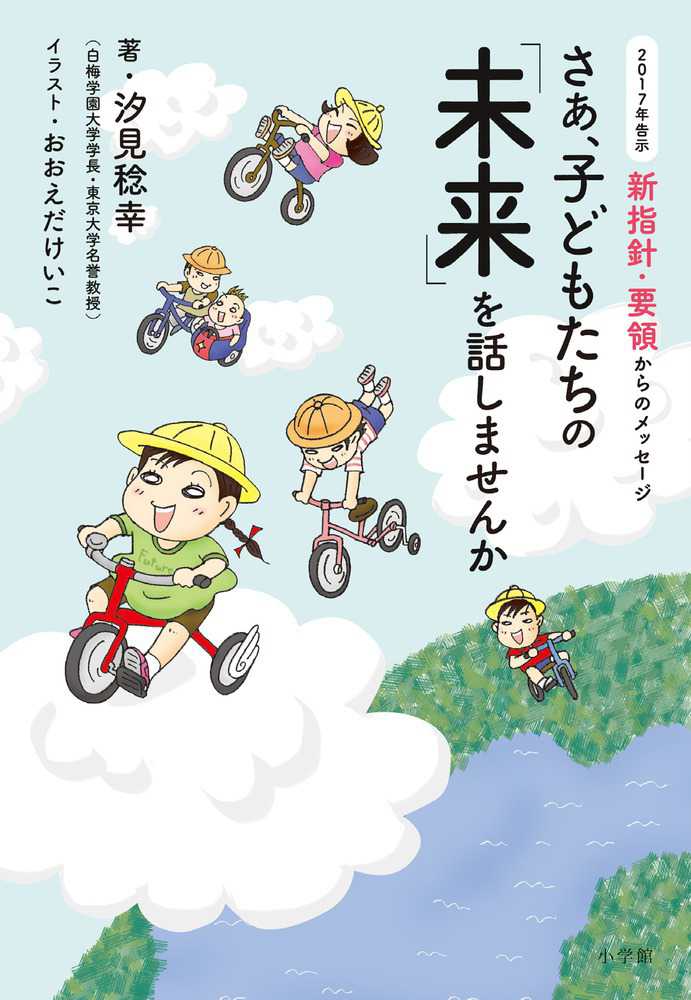

この本の作者の汐見稔幸氏は、2017年告示の保育指針や要領の改訂に中心として関わり、新しい幼児教育を作り上げようとされている方です。難しい要領や指針について、改訂の理由や内容をやさしい言葉で表現し、さらに具体的なイラストが使用されているので、分かり易く、理解できることでしょう。

昨今の子どもたちを取り巻く社会や世界の情勢が急速なスピードで変化しています。本書のタイトルに「子どもたちの未来を話しませんか」とあるように、この情勢の変化に対応できる子どもの育ちが必要なのではないかという点から、汐見氏は考え、その思いをまるで話をしているような文章で読み手に伝えようとされています。

情勢の変化に対応できる子どもの育ちとして、必要な非認知的能力についても、具体的に説明されています。これまでの教育は認知能力中心のものでした。認知能力は知識を覚えていくことが中心で、知能テスト(IQ)で評価されるものです。非認知能力は、試行錯誤の過程(あきらめずやり遂げること—忍耐力)や友達と協力する過程(人と上手にコミュニケーションする力―社会性)、そしてその過程で、失敗しても、やり直せばきっとできる(気持ちをコントロールする力—自信・楽観性)といった要素があり、この点について、具体例をあげて解説されています。

そして、現在の保育・教育現場における保育者の非認知能力の育ちを阻害する行動について、イラストを使った具体的事例が載っています。

さらに、保育者や養育者(親)に求められている乳幼児との関わりについては、大人は愛情と楽天性をもって、子どものいたずらや失敗を笑って、受容する必要性が示されています。

いつか保育者やまた母親や父親になるであろう皆さんに、是非読んでいただきたい本です。

こども学科 松坂 仁美